RyzenのCPUって

ZenとかZen3とかあるけど

それって何なんですか!?

皆様こんにちは、CPUの歴史にちょっと詳しいがちゃこです。

AMDのCPUを物色している際に「Zen」という単語を目にしたことはございますでしょうか?

Zen3とかZen2とかです。

この「Zen」という単語を理解する事は、

AMDのRyzenCPUの5割を理解するという事に等しいと言っても過言ではない!

と思う!

というわけで今回の記事では、

「AMDのCPUであるRyzenシリーズの「Zen」について初心者にもわかりやすくザックリ解説」

と題しまして、

Zenの基礎と、Ryzenが辿ってきた遍歴をIntelとの比較を交えて紹介していこうと思います。

この記事を読むと、

「RyzenってZen+からの進化が半端なかったよな!」

と、熱心なAMDerから同意を求められたときに、

「お、おう、だよな、わかるー」

とか適当な返事をせずに済むようになるばかりか、

「Zen2はマルチ性能の進化がすごかったけど、Zen3でとうとうシングル性能もIntelこしたよな!」

とか意見を言えるようになり、にわかAMDerに「お、おう、」と言わせられるようになります。

文字の多い記事なりますが、興味のある方は是非どうぞ!

では、

レディゴッ!

目次

RyzenCPUのZenとは何か?

Zenとは、AMDによって開発されたマイクロアーキテクチャの名前の事ですが、

よく分かんないですよね?

噛み砕いて言うと、

「Zen」とは、AMDCPUのRyzenシリーズの世代毎の名前と覚えておいてくれればOKです。

Zenアーキテクチャって呼ばれてます。

(ちなみにアーキテクチャとは設計という意味です。)

Zenアーキテクチャには現状、

Zen,Zen+,Zen2,Zen3

の4種類が存在します。

いずれもベースアーキテクチャ(基本設計)がZen由来のCPUになるので、

どのシリーズにもZenという文字が入っています。

以下で詳しく解説していきます。

Zenの種類4つと、その見分け方

ZenCPU4種類の超簡単な見分け方としては

- Zen=初代Ryzen、CPU名が1000番台(と2000G番台)

例)Ryzen3 1200、Ryzen7 1800X、Threadripper1950X等 - Zen+=第2世代Ryzen、CPU名が2000番台(と3000G番台)

例)Ryzen 7 2700X、Ryzen Threadripper 2950X等 - Zen2=第3世代Ryzen、CPU名が3000番台(と4000G番台)

例)Ryzen 3 4300GE、Ryzen 9 3900X、Ryzen Threadripper 3970X等 - Zen3=第4世代Ryzen、CPU名が5000番台(と5000G番台)

例)Ryzen 5 5600X、Ryzen 9 5950X

といった感じです。

超簡単に言うと1000番で世代が切り替わるみたいな感じですが、

内臓GPU付きのCPU(APU)は末尾にGがついており、各世代と千番ずつずれてたりします。

詳しくはこちらの一覧を参照してください。

Zenなのに1000番台&2000G番台とか、Zen2なのに3000番台&4000G番台とか、

Zen3なのに5000番台がとか、ややこしいですね。

でも作った人がそうするって言ったのでややこしいネーミングを甘んじてを受け入れましょう。

ちなみに各番台ごとにSummit RidgeとかRaven Ridgeとか名前がついてますが、

余計ややこしくなるので割愛します!

では以下で更に、各Zenアーキテクチャの特徴について、

当時のIntelCPUと比較しながら主観モリモリでわかりやすくサクッと見ていきましょう。

Ryzenの急成長っぷりがわかっていただけるかと思います。

第1世代Ryzen「Zen」について

CPU界は昔からAMDとIntelで競っていましたが、Core iシリーズ発表以降Intelが覇権を握っておりました。

そんなIntelが覇権を握るCPU界に満を持して2017年に登場したのが、

「AMD Zenアーキテクチャ搭載CPU 第1世代Ryzenシリーズ」

です。

Zenアーキテクチャの特徴は、

- 14nmプロセス

- 負け続けのAMDが裏でゼロから開発していたCPU

- とにかく安い

- IntelCoreシリーズに迫る性能がある

といった感じです。

ユーザーとしては

「この価格でこの性能ならRyzenのがコスパよくない?」

「AMD息を吹き返したんじゃない?」

とAMDerの期待感を煽りに煽り、久しぶりに注目を浴びたのがZenです。

しかし、マルチ性能もシングル性能も一歩インテルに及ばず、

安定動作の面でもIntelに劣っていました。

第2世代Ryzen「Zen+」について

Zenアーキテクチャの次に登場したのが

2018年に発売された「Zen+アーキテクチャ搭載CPU第2世代Ryzen」です。

Zen+の特徴としては、

- 12nmプロセス

- 32コア64スレッドの超マルチコアCPU登場

- マルチコア性能ではIntelと同等

- しかも安い

- でも爆熱

といった感じです。

Zen+では、マルチコア性能ではIntelと肩を並べる性能を持っていながらも、とにかく安価であるという事で

「Ryzenすげぇな!」

「やるじゃんAMD!」

「Ryzenの成長速度ってすげえんじゃねえの?第3世代も楽しみだな!」

となったのが第2世代RyzenであるZen+です。

また、Zen+と同時期にRadeonと協力しGPU内臓CPU(APU)をZenアーキテクチャで開発・発売する事で、

ローエンドPCの様な敢えてグラボを搭載しなくても良いパソコンを安く作れるようになりました。

第3世代Ryzen Zen2について

独走中であったIntelCPUに猛追するAMD、マルチ性能では肩を並べた第2世代

第3世代ではどうなってしまうのか!?

というわけで2019年に発売されたのが「Zen2アーキテクチャ搭載CPU第3世代Ryzen」です。

Zen2の特徴としては

- 7nmプロセスで省電力低発熱高効率

- マルチコア性能ではIntelを抜き去る

- 安い

といった感じです。

Zen2でマルチコア性能では完全にIntelを抜き去ったAMDですが、シングルコア性能ではまだIntelが強く

「Intelにはまだゲームがあるから(震え声)」

と、シングルコア性能がもろに影響するゲームについてはIntelのほうがまだ強かったです。

さて、第4世代ではどうなるのでしょうか?

第4世代Ryzen Zen3について

第3世代ではマルチコア性能でIntelを抜き去ったAMDですが、

シングルコア性能でも抜き去らんとすべく2020年に登場したのが

「Zen3アーキテクチャ搭載CPU第4世代Ryzen」です。

特徴としては

- 7nmプロセス

- CCX8コアまで対応する事でメモリの影響を受けにくくなる

- シングルスレッド性能でIntelを抜き去る

- 発熱も更に抑えられる

- 価格は上がる

といった感じです。

とうとうシングルスレッド性能でもIntelを抜き去り、ゲーム性能でも覇権を取ったのがZen3です。

ただし、性能と引き換えに価格が5000円くらい上がっている為、Ryzenのメリットであったコスパという面で受け入れられないという層も結構いるようです。

シングル性能の向上に加えて、マルチ性能でも更に大きくIntelを上回りました。

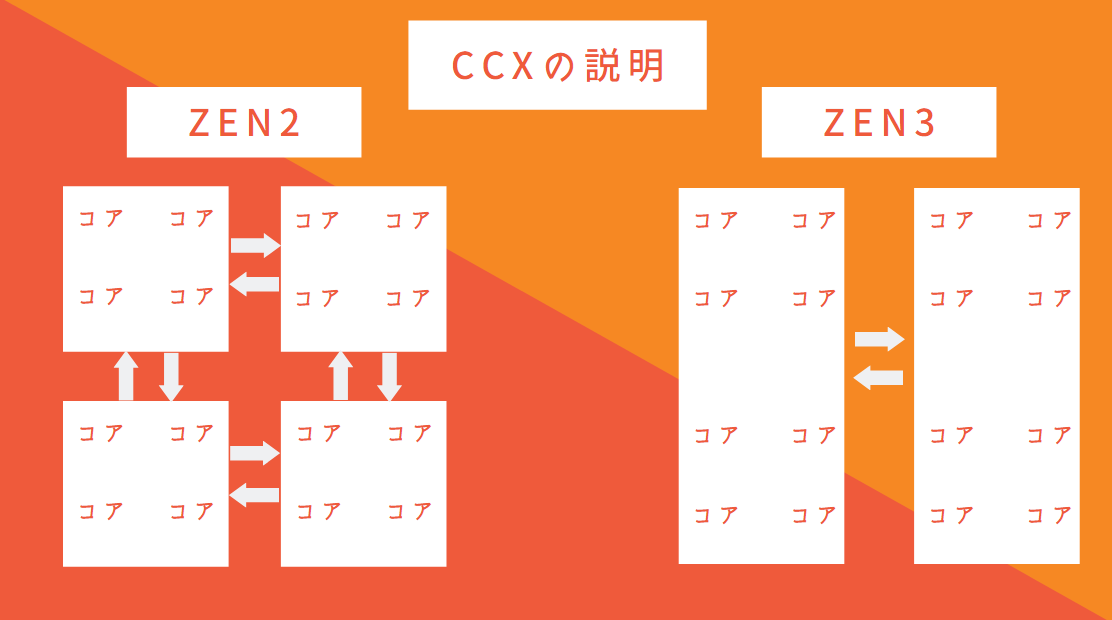

マルチ性能向上の要因としては、

今までCCX4コアまでだった物が、CCX8コアまで対応した事でコア間のデータ転送においてメモリの影響を受けにくくなった事があげられます。

何の事かわからんと思うので自信なさげに簡単に解説すると、

Zen2 16コアCPUというビルがあったとします

Zen2ビルの中にはCCDというオフィスが4部屋あります(CCX4コア=4コア×4で16コア)

4部屋間をメモリという社員がデータを持って行ったり来たりする必要があります。

部屋が多いほどデータ移動に時間がかかるし、メモリ社員の性能が大事になります。

一方、Zen3 16コアCPUというビルがあったとします

Zen3ビルの中にはCCDというオフィスが2部屋あります(CCX8コア=8コア×2で16コア)

部屋が少ないほどメモリ社員の仕事は減るので、メモリ速度の影響を受けにくいのがZen3です。

要は、16コアのCPUで

- ひとまとめに出来るコア数が4コアまでだったのがZen2

- ひとまとめに出来るコア数が8コアまで増えたのがZen3

- ひとまとめにしちゃった方がメモリの仕事が減るからCPU性能にメモリの影響を受けにくいので、

- マルチ性能も格段に向上するよね!

という話なんです。

ね?わかりやすいでしょ?

フォースで感じろ!

何が言いたいかっていうと、

Zen3はシングル性能でIntelを超えたばかりか、

マルチ性能でも更にIntelを圧倒しちゃったすごいCPUなんですよ!

という話です。

AMD RyzenのZenについて思う事

2017年に登場した第1世代Ryzen(Zen)から現在の第4世代Ryzen(Zen3)に至るまで、

毎年毎年弱点を克服すべく頑張ったAMDに頭が下がります。

なんだか、昨日の私より今日の私は成長していますか?と言われてる気がして、

よっしゃ、私も頑張ろう!

と、Ryzenの急速な進化を見てて思いました。

そんな私はIntel信者です。

もちろん次のハイエンドPCはRyzenで組みます。

以上になります。

コメント

RyzenAPUがCPUコアが1世代遅れなのに、現行型番で来るのは分かりにくいですねw

5000番台以降分かりやすくなるに期待です。

ただ、世代と千のくらいが合わないのがしっくりこない(・・;)

ノートの5000番台はZen2(Lucienne、奇数)とZen3(Cezanne、偶数)が混在してカオスの時代が。

今でも5~6万で買える4500Uノートがコスパ最強なので、さらに勢いつくか楽しみです。

同感ですw

せめてZen3 5000番以降は

Zen4 6000

Zen5 7000

みたいになってほしいですよね

4500Uはコスパ優秀ですよね。

ただDELLのノートに関していうと、i5-1135G7が6万ちょいくらいでいい感じでしたよ。

虎はいい石ですね。

i5-1135G7よりRyzen5-4500U(PASSMARK1万超え)の方がCPU性能は若干高いです。

4コア8スレッドよりも物理6コアは強い!!

ただ、GPU性能はXeを積むi5-1135G7の方が性能高いです。

古いVegaということもありますが、

内蔵GPUもインテルの時代になったのかもしれません。

どちらもコスパ最強なので、好みで選んだらいいかと(^^)